Pietro e Paolo nell'arte e nella letteratura

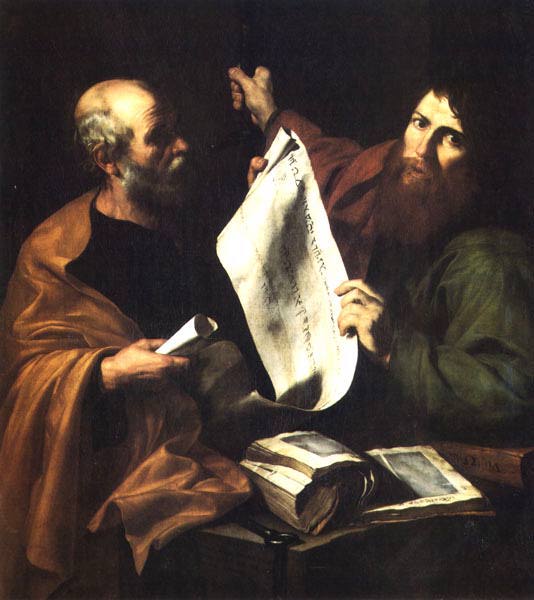

Il 29 giugno si celebrano i santi Pietro e Paolo: alle ore 9.30, nella Basilica di San Pietro, papa Leone XIV presiederà la celebrazione eucaristica, benedirà i Palli e li imporrà ai nuovi Arcivescovi Metropoliti. I due santi martiri pilastri della Chiesa nascente sono al centro di tante opere d'arte e letterarie (nella foto sopra, i due santi visti dal pittore Ribera). Su Tv 2000 domenica sera alle 21.40 andrà in onda il film ‘L’apostolo Pietro e l’ultima cena’ diretto da Gabriel Sabloff.

Pietro, il pescatore di Galilea

In qualsiasi epoca troviamo tracce di Pietro: o del suo martirio, o mentre viene preso per mano da Gesù perché, incredulo, non riesce a camminare sulle acque, o nella pesca miracolosa, o nel momento dell’apparizione dell’angelo che lo libererà dalle catene.

Josepe de Ribera, meglio noto come lo Spagnoletto, tra il 1613 e il ‘14 dipinge proprio quest’ultima scena, come aveva fatto Raffaello in un’opera, conservata nei Musei Vaticani, cento anni prima. L’angelo appare come un agile giovanetto che sta per prendere tra le sue mani un Pietro che forse sta appena svegliandosi da un sonno consolatore, o dal pianto. La sua barba è folta, grigia con sfumature più chiare.

Quando Pietro si affaccia sullo scenario dell’iconografia cristiana più antica, ad esempio nel tondo delle catacombe di Santa Tecla, è lì che cogliamo l’inizio di tutto, con quella raffigurazione di un pescatore non giovane, con capelli e barba bianchi.

I grandi si rifaranno a questo modulo iconografico: tutti abbiamo di fronte la Crocifissione di Pietro di Caravaggio nella chiesa romana di santa Maria del Popolo; come aveva ben notato Roberto Longhi, coloro che stanno compiendo quello scempio sembrano degli operai al disbrigo di qualche faccenda, e non degli aguzzini.

Sessant’anni prima, Michelangelo terminava il suo ultimo affresco, nella cappella Paolina in Vaticano: il suo Pietro è un uomo aitante, con una aureola di bianchi capelli a circondare una evidente calvizie; un volto, che compie un ultimo sforzo, girandosi verso chi osserva, con uno sguardo sofferente ma anche ammonitore.

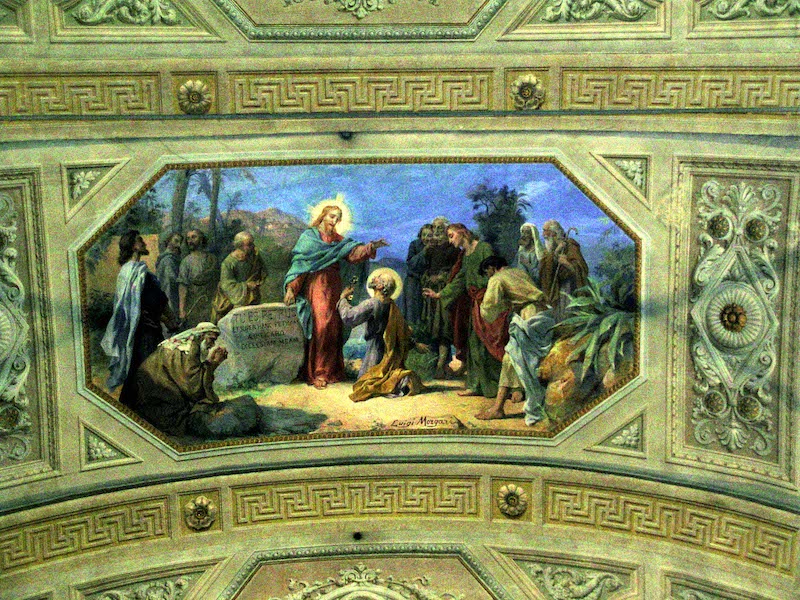

"Tu es Petrus”: l'affresco nella chiesa di San Pietro in via Carducci a Piacenza.

Ovviamente non possiamo fare a meno di ammirare il San Pietro di Giotto, non solo quello che taglia l’orecchio al servo del sommo sacerdote, siamo ai primi del Trecento, nella cappella degli Scrovegni a Padova, ma soprattutto quello del mosaico della Navicella nella basilica di San Pietro, cui potrebbe aver partecipato anche Cavallini, o qualcuno della sua scuola: Pietro è salvato dalle acque da un Cristo che guarda frontalmente, quasi tornato icona bizantina.

“Quando sul lago ci trovammo nel pieno della tempesta e noi eravamo terrorizzati, Cristo non ci ha lasciato soli. Perché io, suo discepolo, non dovrei imitare il maestro?” Sono le parole di Pietro nel romanzo “Quo vadis?” di Henryk Sienkiewicz. È un personaggio che deve molto alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Varazze, dove viene narrato l’episodio di Pietro che mentre sta per fuggire da Roma durante la persecuzione di Nerone, incontra Gesù, che gli dice di star andando a farsi crocifiggere una seconda volta. Al che l’apostolo decide di tornare indietro e di accettare il proprio destino, con quell’atto finale di umiltà nel chiedere di farsi crocifiggere a testa in giù, perché non si sentiva degno di imitare Gesù neanche in quella atroce morte.

Pietro è un uomo che ha fatto e continuerà a fare la Chiesa, ma anche l’arte e la letteratura. È la dimostrazione reale della veridicità del passo di Matteo in cui si parla della petra scartata che diviene testata d’angolo.

È questo il personaggio narrato dagli scrittori, anche quelli dilaniati dal dubbio, come Baudelaire, che, nei suoi “Fiori del male” dedica una poesia al “Rinnegamento di San Pietro” in cui quell’episodio viene visto dalla parte umana, narrando un uomo che, come tutti, ha paura della tortura e della morte.

Per Dante, invece, Pietro era stato trasfigurato in un’entità ormai parte della perfezione celeste. L’antico pescatore è divenuto parte fondamentale del terzo regno, ed è lui a interrogare Dante. Nel XXIV canto del Paradiso è il magister che chiede semplicemente: “fede che è?”.

Non solo dottrina: Pietro appare a Dante acceso da una forza ardente di carità, di un amore capace di fondere l’umano con il divino. E di continuare a parlare agli uomini di ogni tempo e luogo.

Il fascino di Paolo di Tarso

La sua caduta da un cavallo che non è esplicitamente citato negli Atti degli Apostoli è una delle tracce più forti di Paolo di Tarso nell’arte. Basterebbe recarsi nella Cappella Paolina in Vaticano per ammirare la celebre Conversione, resa ancora più interessante per il fatto che le sembianze dell’apostolo delle genti sono quelle del genio dell’arte rinascimentale: questa sorta di autoritratto all’interno di una scena più vasta, in realtà, secondo alcuni era stato dettato da un momento di profonda crisi di Michelangelo. Paolo è un uomo che è stato folgorato da una luce che gli donerà una nuova visione del mondo e del divino. E siamo nella stessa cappella dove è rappresentato il martirio dell’altro grande protagonista dei primi passi della Chiesa, il suo primo pontefice, Pietro il pescatore.

Anche Paolo, nel suo ruolo di inesausto viaggiatore, propagatore della nuova parola che sta cambiando il mondo, è protagonista della storia dell’arte, e non solo: come vedremo anche la letteratura lo ha posto al centro di alcune narrazioni.

Ma torniamo alla sua presenza nell’arte: cinquant’anni dopo, un altro controverso artista – per il caratteraccio, non per il suo genio – sempre un Michelangelo, lui però Merisi, consegnato alla leggenda come Caravaggio, rende Roma sede di un altro capolavoro: a Santa Maria del Popolo, Paolo è ancora una volta raffigurato ai piedi del cavallo, investito da una luce soprannaturale, resa magistralmente dal grande artista.Caravaggio a Santa Maria del Popolo - Viaggio dentro Roma

Ne avremmo di cose da dire della fascinazione di Saulo nell’arte, compresa quella delle origini, e della sua presenza anche nei codici, ad esempio in una miniatura conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana, copia del nono secolo di un originale più antico di tre secoli, con la presenza del libro, uno dei simboli paolini, insieme alla spada del martirio.

Affresco nella chiesa di San Paolo in via Torta a Piacenza.

In letteratura, ma anche in filosofia, le cose vanno in modo diverso: Nietzsche, il filosofo del superuomo, che sarebbe meglio chiamare oltre-uomo, gli imputa la “colpevole” diffusione di una visione del mondo di amore e servizio all’altro, e da questa visione dell’opera paolina prende il via una sommaria, talvolta ridicola, accusa di essere praticamente il solo responsabile della penetrazione della Parola del Cristo nelle antiche civiltà pagane.

Al contrario di Nietzsche, un antico ribelle e iconoclasta, Giovanni Papini, protagonista del nostro Novecento, fa di Paolo il portatore di una rivoluzionaria concezione del mondo in cui non contano più l’osservanza ossessiva delle leggi o una cultura fine a se stessa, ma l’amore e il bene per l’altro. E non è un caso che uno dei più grandi e profondi poeti del secolo breve, Mario Luzi, lo abbia visto come uno dei demolitori di un materialismo e razionalismo fini a se stessi e relitti di una visione del mondo disperata. Al contrario, Paolo pone l’amore per l’altro al centro della propria predicazione.

Anche uno dei più importanti scrittori polacchi, Jan Dobraczyński, ha fatto di Paolo, in “La spada santa”, il portatore di una nuova, “scandalosa” visione della vita in cui al centro non erano più il piacere e il potere, ma l’amore sconfinato per gli altri e per un uomo morto in croce. Un nuovo modo di vedere l’esistenza che i pagani e gli intellettuali di allora hanno interpretato come una minaccia.

Anche uno dei protagonisti dei Focolari di Chiara Lubich, il tiburtino Igino Giordani, ha dedicato a Paolo una biografia, datata 1939: “Paolo, apostolo martire”. Qui l’autore della “Città Murata” spinge la sua ricerca fino a ipotizzare lontane radici platoniche di un uomo “scandalosamente” nuovo.

Un uomo che combattendo la sua battaglia per la nuova Parola -e contro parole fini a se stesse-, ha affascinato e continua ad affascinare il pensiero e l’arte d’occidente.

Marco Testi

Pubblicato il 29 giugno 2025

Ascolta l'audio